|

|

| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |

<湖になる古里>第1部(1)追憶 助役は泣いた

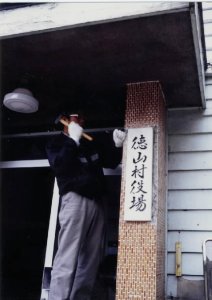

揖斐川上流に貯水容量日本一の徳山ダムがほぼ完成、この秋には試験湛(たん)水が始まる。旧徳山村(現揖斐川町)を廃村にして進められた巨大公共事業。先史時代以来、途切れることなく続いてきた村人の生活と文化の舞台がいよいよ湖底に沈む。故郷を離れた旧村民、村で働いた教師や建設関係者、ダムの恩恵に期待を寄せる下流の住民。多くの人々がさまざまな気持ちを抱えて、その“時”を待っている。人々の胸の内を語ってもらい、巨大ダム建設の意味をあらためて考える。(徳山ダム取材班) 「(旧徳山村内の)揖斐川の流れはなくなるんだなあ。悲しくて悲しくてしょうがない」−。旧徳山村の最後の助役中村順吉さん(80)=本巣市文殊=は、徳山ダムに水が入り始めると聞いて、目を伏せた。 役場職員になったのは一九五四(昭和二十九)年。助役まで上り詰めたが、最後の仕事は、村の歴史を閉じることになってしまった。その後は旧本巣町議などを経て、現在は妻や長男家族と静かに暮らす。 最後の助役日誌にはこうある。「いよいよ最後の日が来た。三十三年間、いつものように朝七時五十五分出勤した。長いとは思わない。短かった。五時二十分から徳山村の表札を取り外した。淋(さび)しかった。十一時十分帰る。疲れた」 「疲れた」。この言葉に万感がこもる。八二年からの助役時代は、一般補償基準の妥結に向けて大詰めの時期と重なる。村内は推進派と慎重派が対立。「あのころのことは話したくない」と口が重いが「(大勢は)ダムに傾いてしまった。ああなると村の存続は難しい」と漏らす。「長期的な施策を考えても、どうせ村は水没するからと、(村民に)相手にしてもらえる雰囲気ではなかった」。行政マンとしての無念の思いは今も残る。 アルバムに納められた一枚の写真。廃村直前に約四十人の職員らとともに庁舎前で撮った。結論の出た安堵(あんど)感からか、皆笑顔を見せているが、中村さんだけは口を真一文字に結んでいる。「写真を見るといつも思う。一人だけむっつりしているでしょ」。妻たつ子さん(78)は夫の心中を思いやる。 昨年に亡くなった斉藤一松村長の話を語り出したとき。中村さんの目が一気に赤くなった。ほおを落ちる涙を何度もぬぐい「信頼しとったから」と声を絞り出した。たつ子さんは「徳山のことを話し出すと二度は泣くから」と表情を曇らした。 廃村は八七年三月三十一日。庁舎の表札が静かに取り外された。「徳山村役場」の文字は、中村さん自身が書いた。表札は今も揖斐川町藤橋地区の徳山民俗資料収蔵庫に保管されている。 【徳山ダム】 揖斐川町で建設が進む治水、利水、発電などの多目的ダム。ロックフィル式で高さ161メートル、総貯水量は浜名湖の約2倍の6億6000万トンで全国最大。今秋、試験湛水を始め、08年度から稼働する。建設に伴い、旧徳山村の全466世帯が移転を余儀なくされた。ダム本体のもり立ては昨年完了しており、現在は国道417号の付け替え道路などの工事が進められている。 <徳山ダム建設事業の推移> 1957年12月 揖斐川上流を電源開発(電発)促進法に基づく調査区域に指定 58年4月 電源開発の予備調査受け入れ 71年4月 多目的ダムとして建設省(現国土交通省)が事業を継承 71年12月 実施計画調査受け入れ 73年4月 水資源開発公団(現水資源機構)が事業を仮継承 76年9月 建設省が公団に対し事業計画認可 78年9月 公団が一般補償基準案を提示(第1次) 80年4月 公団が一般補償基準案を修正提示(第2次) 83年11月 一般補償基準妥結(第3次) 87年3月 徳山村廃村 89年3月 村民全466世帯の移転契約完了 2000年5月 本体工事着工 05年12月 本体もり立て工事完了

ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |